离上一篇记录使用 Trae 重构笔记应用的文章已经过了好久。直到现在,终于可以出一个正式版本出来分享给大家啦~!

近期在 Trae 的协助下,给笔记附加了以下功能:

- 支持多级菜单分类;

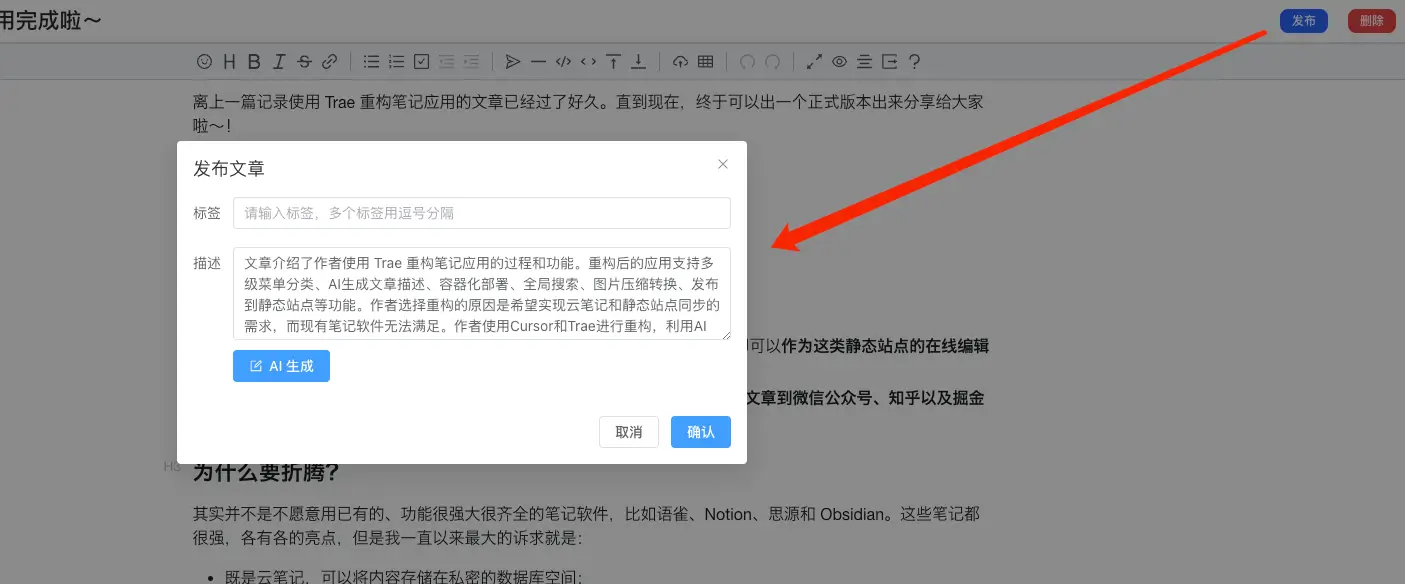

- 使用 AI 生成文章的 description;

- 容器化:即使用 docker 一键部署项目;

- 支持全局搜索笔记内容,快速定位笔记;

- 图片上传时自动进行压缩并转换格式,增强图片加载速度;

- 笔记可以发布到部署在 Github Pages 上的 hugo 或者 hexo 静态站点,即可以作为这类静态站点的在线编辑器;

- 使用 Vditor 编辑器,自带 Markdown 所见即所得、导出以及一键粘贴复制文章到微信公众号、知乎以及掘金。

为什么要折腾?

其实并不是不愿意用已有的、功能很强大很齐全的笔记软件,比如语雀、Notion、思源和 Obsidian。这些笔记都很强,各有各的亮点,但是我一直以来最大的诉求就是:

- 既是云笔记,可以将内容存储在私密的数据库空间;

- 又可以选择性地将笔记和 Github 里的静态站点同步;

- 能在跨设备使用时,不重复进行配置。

很多笔记应用都能做到第一点,而第二点目前所了解到的只有:

- Notion + NotionNext;

- Obsibian + NAS 或者 Github 仓库。

Notion 对于国内用户来说,加载还是比较慢的,试了一下之后直接 pass 掉了。

所以有很长一段时间我将精力都投放到了 Obsibian 上,但是说实话,基于它本身的产品设计,要做到第一点,比较麻烦,尤其是换设备的情况下,总不能换一次配置一次。

直到有一天,我决定自己写一个符合我需求的应用出来:

- 它可以跑在云上,只需要配置一次,任何设备都能访问;

- 支持 Markdown 语法,而且需要所见即所得;

- 数据私有化,也可以作为静态博客的在线编辑器;

- 具有笔记的基本功能:多级菜单、上传图片等等。

在 23 年的时候,花了半年左右完成了 md-note 项目,一个一直用到现在的笔记应用。它可以满足我的大部分需求,虽然也有缺陷存在,比如:

- 页面丑,这个真的是直接套上 ElementUI 前端组件框架就上的,只求快速出一个可以用的产品出来;

- 使用开源 Milkdown 编辑器,不过在文章内容上,会有一些限制,一些语法不支持,会导致解析错误。

但是这些缺陷是可以忍受的,毕竟它只有我一个人在使用而已。

直到 AI 的出现,给我又提供了使用 AI 进行重构的念头,故此第二版的笔记应用 remember-note 诞生了。

使用 Cursor 和 Trae

前期的时候,用了两天 Cursor,等免费体验时间到期之后,就又转到了 Trae 编辑器上。

因为模型都是 Claude 3.5,所以生产力也没下降,产出速度还是嘎嘎快,只需要输出给 AI 的指令足够明确,基本上给到我的代码都是可以直接跑通的,偶尔有一些 AI 理解不了的业务逻辑,人工花一点点时间就可以完美解决。

使用 Trae 重构进行重构时,我主要做了以下几件事:

- 给 Trae 直接将我之前的项目文档发给了它;

- 使用 Builder 模式,以之前的前端代码作为参考,重新使用 Vue3 来创建一个前端项目;

- 同上,服务端也让 Trae 重写了。

框架被 Trae 重写之后,事情就变得简单得多,因为前期喂过了文档,所以在将前后端项目跑起来之后,缺失哪些功能,让它按照文档描述添加上即可。

如果是隔了几天之后再进行开发,重新把文档内容给它投喂一次,或者将缺失功能的相关文档内容喂给它也可以。就这样断断续续一个多月,项目重构就搞好了。

接下来就是将上文中说到的两个缺陷做了一下优化和修复。

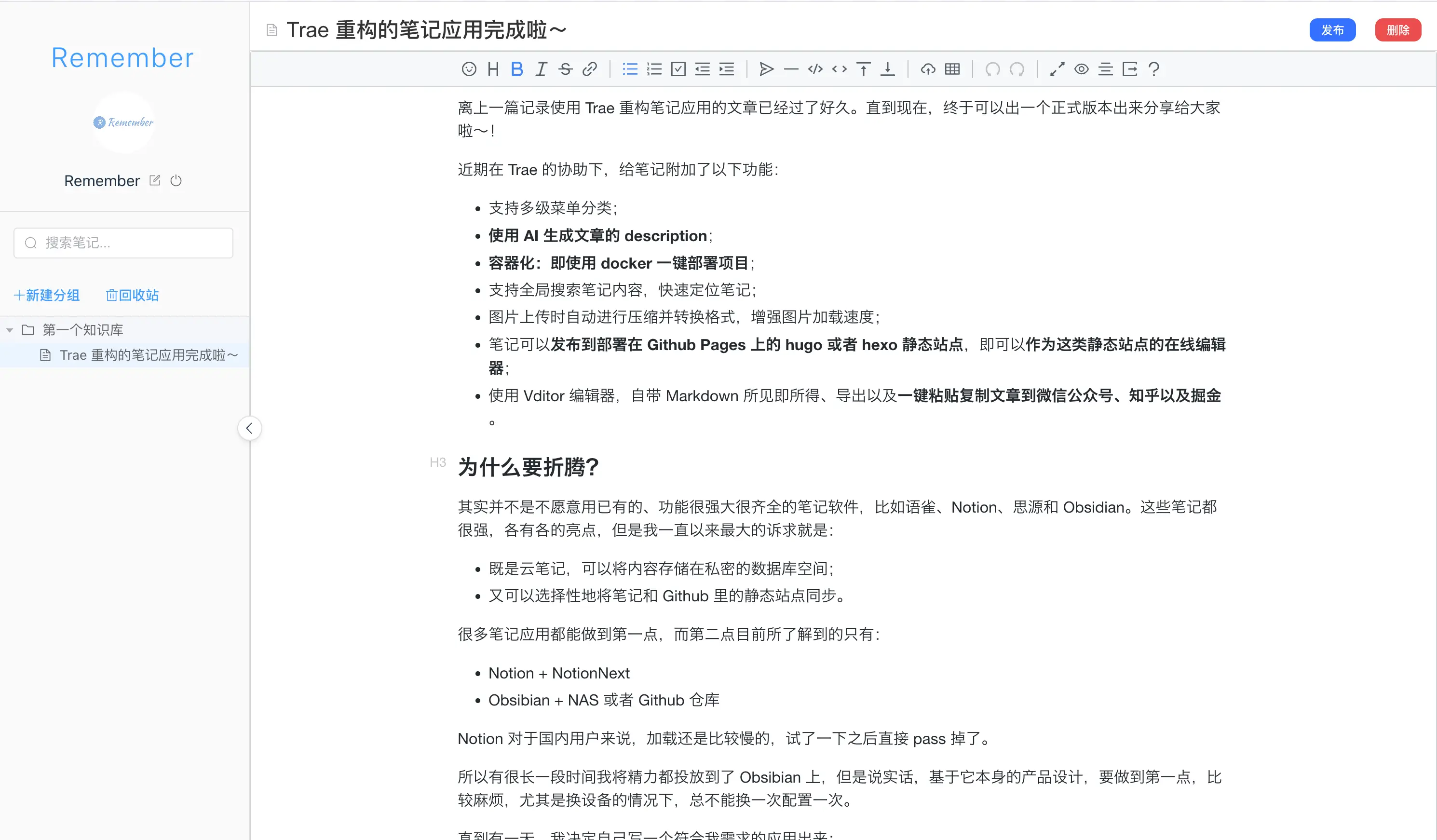

首先是页面样式,其实这一点的改变并没有达到我的预期,因为我并没有专门去做设计啥的,就是图方便,直接让 Trae 仿一下 Notion 的样式,左侧是菜单右侧是笔记主体区域,然后它就成了这样:

实际开始创建笔记并编辑的时候,还是 OK 的,Vditor 编辑器真的赞:

而因为使用了 Vditor 编辑器,所以之前 Milkdown 编辑器存在的语法限制也随之被解决(Vditor: 顺手的事儿),比如直接输入链接的时候,会导致编辑器报错从而渲染不出来内容。

发布功能就是和 Github 上的静态站点联动的入口,这里加了 AI 生成描述的能力。

为了方便部署,也让 Trae 为项目生成 Docker 相关的文件:

- 前端和服务端的 dockerfile 文件

docker-compose.yaml- 以及

nginx.conf

顺便也将一些状态作为环境变量提取到了 .env 文件中,比如 AI 配置、Github 仓库配置、OSS 配置(目前只用了阿里云)等等。详细配置可以移步到 Github~

至此,重构这活儿 99% 都被 Trae 干完了,我就负责测试即可,目前来看:

- 基本功能使用正常;

- AI 生成功能正常,需要自己配置 AI Key 和 url;

- 容器化也 OK;

- 数据备份需要配置阿里云 OSS;

- 将笔记同步到 Github 功能正常。

⚠️需要注意的是,因为笔记的图片是存储在部署应用的机器上的,所以图片地址也是云服务器的「IP/Url + 静态资源路径」